Die 1000-jährigen Fresken von Oberzell auf der Reichenau (Karl Hublow)

- Die 1000-jährigen Fresken aus Oberzell auf der Insel Reichenau, von dem unbekannten und namenlosen Reichenauer Maler-Mönch aus dem 10. Jahrhundert, der Versuch einer Deutung und Würdigung von Pfarrer Karl Hublow

- Versuch einer Deutung und Würdigung von Pfarrer Karl Hublow

- Verschaffen Sie sich als Einführung einen Überblick über die Anordnung der Fresken über das nachfolgende YouTube Video

- So sehen wir auf der Nordwand, also zur linken Hand, wenn wir in den Kirchenraum eintreten, folgende Szenen:

- Es stehen sich demnach gegenüber (Südwand):

- Das Furchtphänomän

- So haben wir in der Reihenfolge der Bilder der Nordwand…..

- Wenden wir uns nun der Südwand der Kirche zu.

- Sollte dieses Schweigeverbot….

- Motiv des Auasgetossen seins..

- VI. Wenden wir uns nun der Erweckung des Jünglings zu Nain zu…

- Totenerweckung an der Südwand

- VII. Ende des Bildzyklus…Heilung des blutflüssigen Weibes und Erweckung der Yaris-Tochter

- VIII. ….letztes Bild der Latzerus-Erweckung

- Zusammenfassung des Weges durch die Bilder

- Zum Schluss der Ausführungen

- Soweit die Buch-Ausführungen von Karl Hublow. Im nachfolgenden lesen Sie einen Kurztext zu den fotografischen Aufnahmen der Fresken. Dieser Text wurde ebenfalls von Karl Hublow verfasst.

- Die Heilung des Besessenen bei Gerasa

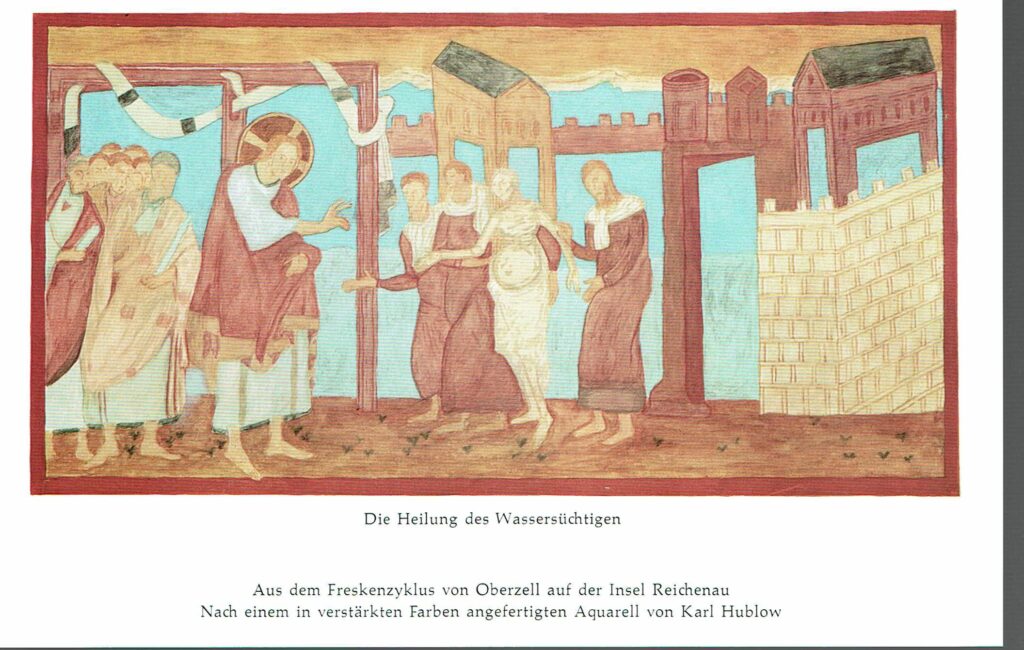

- Die Heilung des Wassersüchtigen

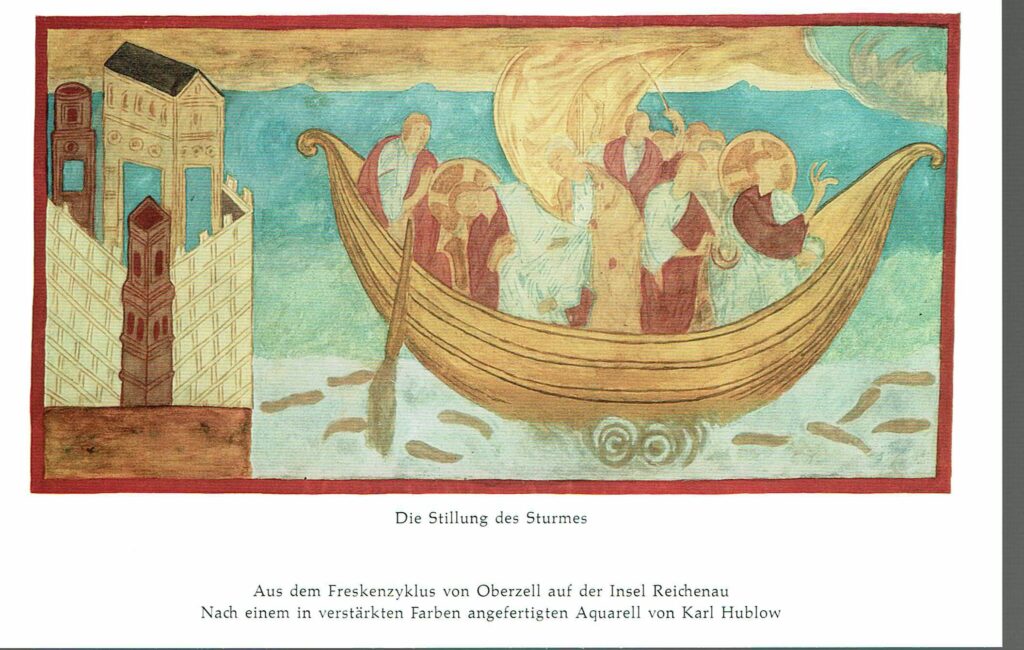

- Die Stillung des Sturmes

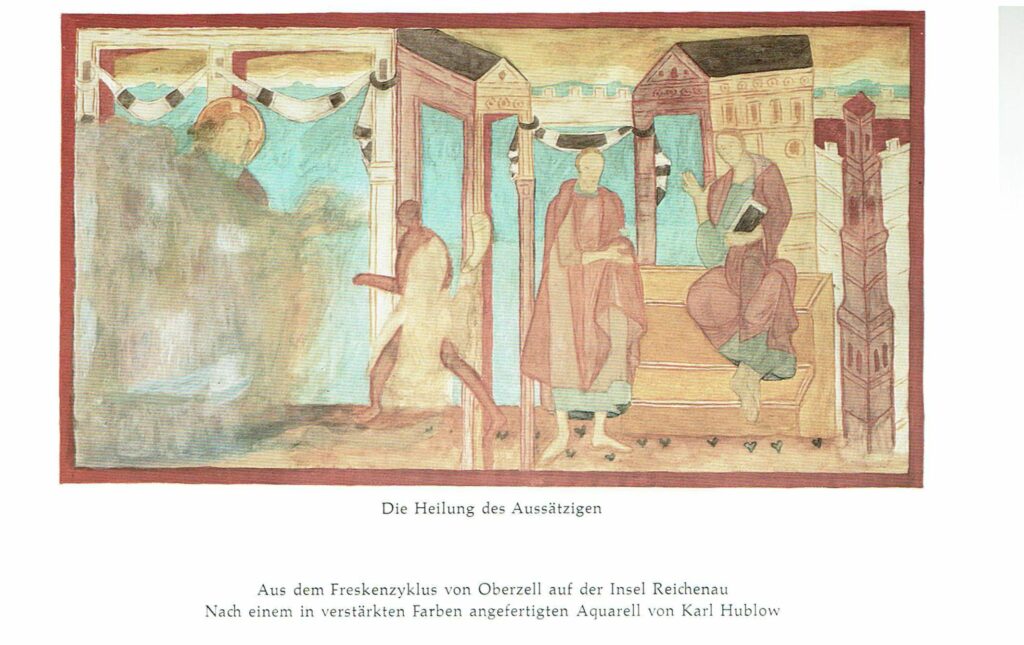

- Die Heilung des Aussätzigen

- Die Auferweckung des Jünglings zu Nain

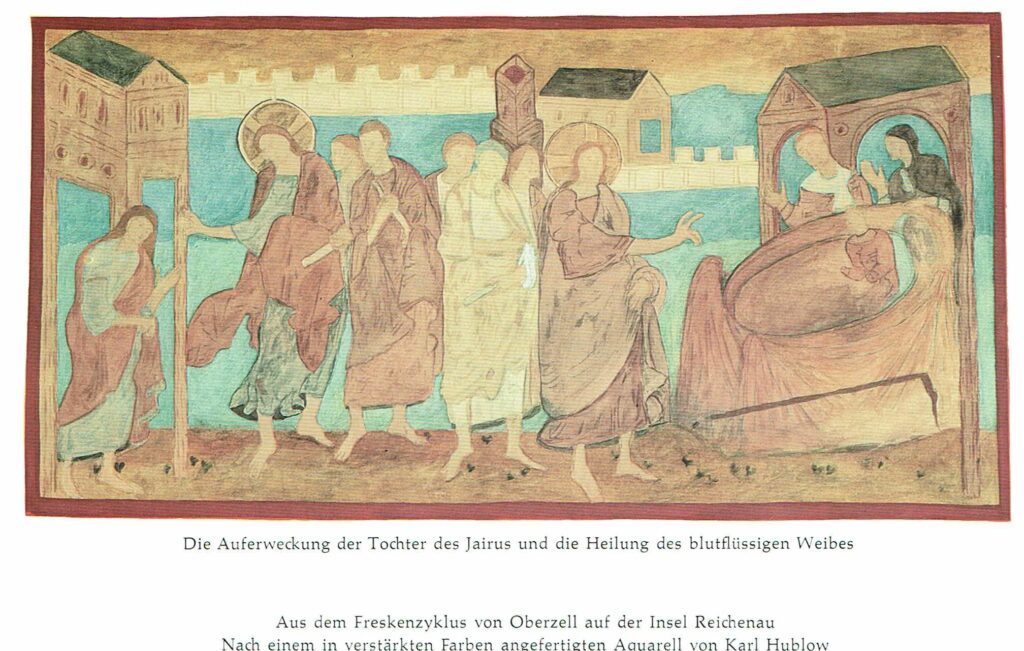

- Die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung des blutflüssigen Weibes

- Die Auferweckung des Lazarus

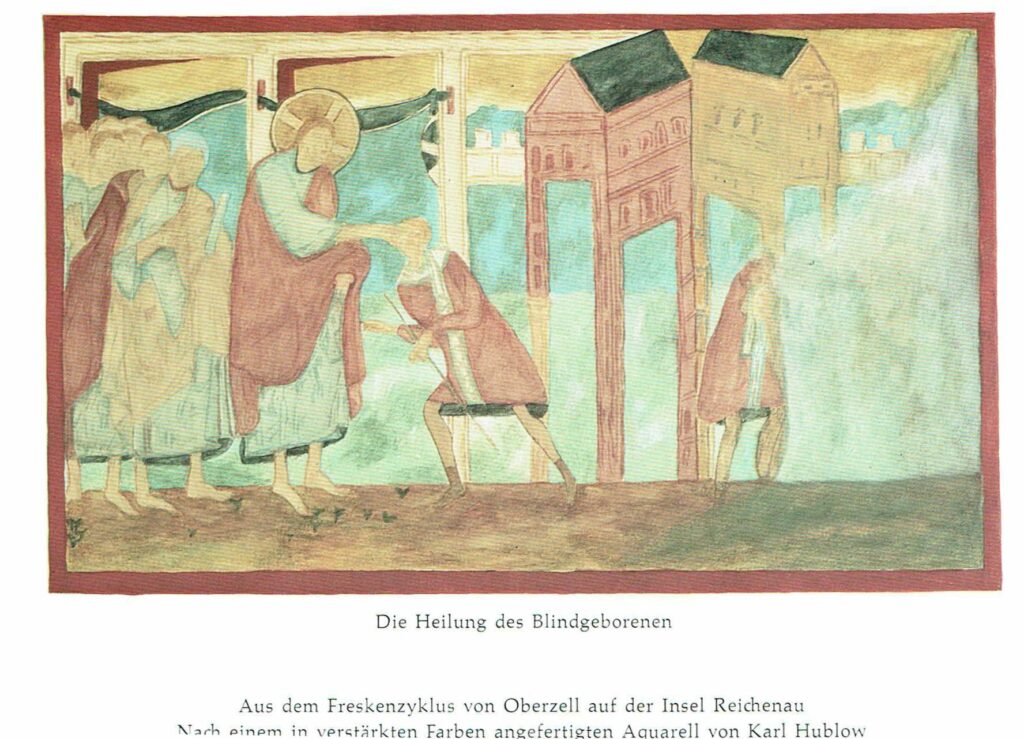

- Die Heilung des Blindgeborenen

- YoutTube-Video Oberzell

- ST. GEORG, OBERZELL Chronik

- St. Georg Oberzell Reichenau, Außenansicht

- St. Georg Oberzell Reichenau, das Kirchenschiff

- St. Georg Oberzell Reichenau, die Krypta

Die 1000-jährigen Fresken aus Oberzell auf der Insel Reichenau, von dem unbekannten und namenlosen Reichenauer Maler-Mönch aus dem 10. Jahrhundert, der Versuch einer Deutung und Würdigung von Pfarrer Karl Hublow

Versuch einer Deutung und Würdigung von Pfarrer Karl Hublow

Seit nahezu eintausend Jahren bedecken die Fresken, von der Hand eines unbekannten Meisters gemalt, die Wände der St. Georgskirche auf der Insel Reichenau. In diesen tausend Jahren haben Menschen zu ihnen aufgeblickt und sie betrachtet, bis man sie kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts übertünchte. Die fast zur Unkenntlichkeit abgeblassten und an wenigen Stellen zerstörten Bilder vermochten zu den Menschen nicht mehr eindringlich genug zu sprechen. Nach wenigen Jahrzehnten des Verborgenseins, in denen sie fast ganz der Vergessenheit anheimgefallen waren, entdeckte man sie wieder. Man versuchte zu retten, was noch zu retten war, und durch geschickte Hände wurden sie weitgehend in ihrer ursprünglichen Gestalt der Nachwelt erhalten und neu zugänglich gemacht. Erst glaubte man, sie dem Beschauer durch Rekonstruktionen, die man darüber hing, verdeutlichend nahe bringen zu müssen. Seit Anfang der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts sind sie im Original wieder zu sehen.

Verschaffen Sie sich als Einführung einen Überblick über die Anordnung der Fresken über das nachfolgende YouTube Video

Der Verfasser dieser Schrift kennt die Bilder, die er zu deuten und sie in ihrer Gesamtheit zu würdigen versucht, schon aus der Zeit, da die Rekonstruktionen noch darüber hingen. Fast 50 Jahre sind seither verflossen, in denen er sich mit den Bildern, sie immer wieder anschauend, beschäftigte. Viermal hat er sie in diesen Jahren durch das Anfertigen von Farbstift- und zuletzt durch Aquarellwiedergaben in sich aufgenommen. Das dabei Erlebte und Erkannte sei in folgenden Ausführungen aufgezeichnet. Er legt sich mit der Herausgabe dieser Schrift bewusst die Beschränkung auf, seine Darstellung im Wesentlichen nur aus der Sprache der Bilder und aus den dazu gehörigen Evangelientextstellen zu entwickeln. Dieser Versuch ist wohl nie gemacht worden, obwohl es doch naheliegen muss, die Bilder aus der Erlebnissphäre des schaffenden Meisters heraus zu deuten. Man muss die Quellen, aus denen der Maler des 10. Jahrhunderts selbst schöpfte, zu Rate ziehen, und in sie einzutauchen versuchen, um die Bilder in unserer Zeit wieder neu zu verstehen.

Das Eigentümliche dieses aus jener Zeit einzigen nördlich der Alpen vollständig erhaltenen Freskenzyklus ist, daß er in seinen acht Bildern nur Taten und Wirkungen, aber keinerlei Lebensschicksale des Christus enthält. Andere aus dem ersten Jahrtausend erhaltene Bilderzyklen, etwa die Mosaiken von Ravenna u. a. vereinigen Lebensstationen des Christus mit Darstellungen seines Wirkens als Heiler, Wundertäter und Totenerwecker. Die Oberzeller Bilder vermeiden es aber, uns Einblick in das Leben des Gottessohnes zu geben. Nur andeutend, verhüllt, so kann man sagen, ist das Leben des Christus-Jesus dadurch dargestellt, dass die vier Figuren auf dem Triumphbogen, auf die der erste Blick beim Eintritt in die Kirche fällt, den Anfang des Erdenlebens Christi und sein Ende aussprechen. Ganz oben haben wir links den Engel Gabriel, wie er der rechts stehenden Maria die Geburt verkündet. Darunter, in der Höhe des Freskenzyklus, ist hingegen die Maria links und Johannes rechts dargestellt. Beide Gestalten stimmen mit Darstellungen überein, auf denen wir sie in ihrer Haltung bei den Bildern wiederfinden, wo sie unter dem Kreuze Christi stehen. Das Tor der Geburt und das Tor des Todes, die Tatsache der Inkarnation des Weltenherrn und sein Kreuzestod sind in diesen vier Gestalten zurückhaltend angedeutet. Diese beiden Motive von Geburt und Tod des Christus-Jesus sind das Einzige, was wir auf den Wänden von Oberzell von seinen Lebensschicksalen erfahren.

Schauen wir uns aber nun nach den acht Freskenbildern um. Die Wände des Mittelschiffs der im 9. Jahrhundert erbauten Kirche sind auf ihrer unteren Hälfte mit jeweils vier Bildern bedeckt. Ein dreifacher Mäanderfries, aus dem Swastikakreuz, dem Lebenszeichen, gestaltet, scheint die Bilder, deren Gestalten überlebensgroß gemalt sind, zu tragen. Über den Bildern wiederholt sich der Fries in einfacher und etwas aufgelockerter Art, um ganz oben an der Decke des Kirchenraumes über den dort dargestellten Apostelgestalten, noch mehr aufgelockert, ein drittes Mal zu erscheinen. Der Mäanderfries ist auf der Nordwand so gemalt, dass man, vom Portale der Kirche kommend, seitlich auf ihn hinschaut, so dass man gleichsam von ihm mitgenommen wird, während er auf der Südwand uns entgegenläuft. Er führt uns somit an der Nordwand zum Chore hin, während er uns auf der Südwand wieder zum Portale zurückgeleitet. So fordert uns der die Bilder tragende Mäanderfries gleichsam auf, dieselben in der Reihenfolge anzuschauen, auf die die Bewegungstendenz des Frieses hinweist.

Bild mit Mäanderfries

So sehen wir auf der Nordwand, also zur linken Hand, wenn wir in den Kirchenraum eintreten, folgende Szenen:

- Die Heilung des Bessenen bei Gerasa

- Die Heilung des Wassersüchtigen

- Die Stillung des Sturmes

- Die Heilung des Blindgeborenen.

Durch diese Szenen werden wir vom Portal zum Chor geführt. Die Bilder der Südwand geleiten uns wieder zurück. Dem Chore zunächst haben wir:

- Die Heilung des Aussätzigen

- Die Erweckung des Jünglings zu Nain

- Die Erweckung der Jairustochter und das blutflüssige Weib

- Die Erweckung des Lazarus.

Es stehen sich demnach gegenüber (Südwand):

- Der Besessene und 8. Der Lazarus

- Der Wassersüchtige und 7. Die Jairustochter

- Die Sturmstillung und 6. Der Jüngling zu Nain

- Die Blindenheilung und 5. Der Aussätzige.

Soweit zunächst der Hinweis auf die Anordnung der Bilder. Getrennt werden sie durch schmale Stäbe, die Ranken, sternartige Blüten und Tiermotive dargestellt.

Stärker als diese trennenden Stäbe wirkt aber der alle Bilder verbindende vierfarbige Hintergrund. Die unterste Zone ist braun. Auf ihr stehen im wesentlichen die Menschengestalten. Dann folgt bis zur Bildmitte ein grüner Streifen. Darüber ist, bis fast zum oberen Viertel der Bildhöhe, eine blaue Farbzone. Das Ganze schließt mit einem ockergelben Bande ab. Die Farbzonen sind durch eine linear (im oberen Bildteil wellenähliche) gezogene, horizontale Gerade von einander getrennt. Außer dem untersten Streifen, den wir als die feste Erde, auf der die Gestalten stehen, erkennen, und der, die Starrheit der Materie ausdrückend, gerade abschließt, sind die anderen Zonen durch eine deutlich in derselben Richtung wie der Mäanderfries verlaufende Wellenlinie eher verbunden als getrennt. Nur der oberste ockergelbe Streifen ist durch eine breitere und zwei ganz leichte weiße Wellenlinien stärker von der blauen Zone abgesetzt. Ähnlich angeordnete Farbstreifen findet man auf Bildern jener Zeiten öfter. Auch in der Buchmalerei sind sie zu finden. Sie dürften aber selten in dieser Vierheit auftreten, wie wir sie hier bei den Oberzeller Fresken haben. Hier scheinen sie wahrhaft wesentlicher Hintergrund zu sein. Gerade die Vierheit dieser übereinander angeordneten Farben weist uns darauf hin, dass man auch in der christlichen Philosophie des frühen Mittelalters von den Wirkenskräften wußte und schrieb, die in dem Menschen, außer an seiner irdischen Gestalt, dem Erdenleibe, noch wirksam sind. Hinter jenen Begriffen z. B. der „anima vegetativa“, der „anima sensitiva“ und der „anima intellectiva“ verbirgt sich doch deutlich die Tatsache, daß der Erdenleib des Menschen durchpulst ist von einem organisierten Lebenszusammenhang, der „anima vegetativa“; daß in beiden die „anima sensitiva“, die fühlende, empfindende Seele webt; daß darüber aber die als diese Dreiheit ordnende und führende „anima intel-lectiva“, das vernunftbegabte, gedankengeschulte Ichwesen des Menschen waltet. Setzen wir das Letztgenannte zuoberst und die anderen darunter, so bekommen wir folgendes Bild:

„anima intellectiva“ = das ordnende Ich

„anima sensitiva“ = die empfindende Seele

„anima vegetativa“ = der wachstumtragende Lebensorganismus

So erkennt man den Menschen vom Standpunkt des Menschenleibes aus. Über und in ihm wirken, weben und walten die drei höheren Glieder.

In neuerer Zeit wird in der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, allerdings mehr vom Standpunkt des ordnenden Ich aus gesehen, eine ähnliche Gliederung des Menschenwesens aufgezeigt. Da kann uns der Deutlichkeit halber wesentlich helfen, die folgenden Begriffe neben die der mittelalterlichen Philosophie hinzustellen. Und diese Begriffe seien auch im Laufe der Ausführungen gebraucht, da sie dem Schreiber aus seiner Lebensanschauung heraus geläufig sind. Wir nennen daher im folgenden:

die „anima intellectiva“ das Ichwesen, die Individualität

die „anima sensitiva“ das Seelenwesen

die „anima vegetativa“ den Lebens-Bildekräfteleib

und den Körper des Menschen den physischen Leib.

Diese vier „Wesensglieder“ und Daseinsstufen sind auch den vier Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer oder Licht vergleichbar. Dadurch kommen wir zu folgendem Zusammenhang:

Erde = physischer, stofflicher Leib des Menschen

Wasser = Lebens- oder Bildekräfteleib

Luft = Seelenwesen oder auch Seelenleib genannt

Feuer = Ich, Persönlichkeitswesen, Individualität.

Gehen wir zunächst von der mittelalterlichen Philosophie aus an solche Begriffe heran, durch die dieselbe zu einem Verstehen des Menschenwesens zu kommen suchte, und bedenken wir dabei, daß zu dieser selben Zeit diese Bilder gemalt wurden, so mag es nicht abwegig erscheinen, wenn wir den vierfarbigen Hintergrund der Bilder als den Wirkenshintergrund für die Christustaten am Menschen deuten und die Farbzonen den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer gleichsetzen. Aus ihrem harmonischen Zusammenklang läßt sich das Menschenleben erst recht begreifen. Aus derselben Zeit, da die christliche Philosophie von der „anima vegetativa, sensitiva und intellectiva“ sprach und aus noch früheren Jahrhunderten, z. B. aus der alten Irischen Kirche, kennen wir Hymnen, in denen Christus als König und Beherrscher aller Naturgewalten, auch der vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer, besungen wurde. In dem heiligen Pirmin, dem Begründer der Abtei Reichenau, dürfen wir wohl einen der letzten Glaubensboten der alten irischen Kirche, der in die Bodenseegegend kam, erkennen.

Warum soll der Reichenauer Malermönch an der Schwelle jener Zeit, in der innerhalb des Christentums mehr und mehr die Naturelemente zurückgedrängt wurden, nicht noch einmal Christus als den dargestellt haben, der auf dem Hintergrund der vier Elemente am Menschenwesen wirkt, wie dies bis in die Konkretheit der Anschauung von der Viergliedrigkeit des Erdenmenschen aufgezeigt werden kann?

Vielleicht lässt sich daraus die Einmaligkeit und Einzigartigkeit dieses Freskenzyklus in der Oberzeller Kirche verstehen. Dies soll dargestellt werden.

Versuchen wir nunmehr zu erkennen, wie in den jeweils vier Bildern auf den Wänden der Oberzeller Kirche in überraschend exakter Weise das Wirken des Christus in diesen vier Lebensbezirken des Erdenmenschen — nennen wir sie im Weiteren der Einfachheit halber die vier Wesensglieder — vor uns hingestellt ist. Wir wollen einerseits aus dem Hineinhören in die jeweiligen Evangelientexte und andererseits durch das Anschauen der dargestellten Bildinhalte den Weg einer Sinndeutung des ganzen Bilderzyklus finden.

I. Zum ersten Bilde auf der Nordwand, mit dem wir die Betrachtungen beginnen, bei der Heilung des Besessenen bei Gerasa, lesen wir im 5. Kapitel des Markusevangeliums in den Versen 1-20 folgendes: Christus kommt mit seinen Jüngern jenseits des Meeres in die Gegend der Gadarener. Als er aus dem Schiffe tritt, kommt ihm ein Besessener entgegen. Der wohnt in den Gräbern. Wiederholt wird derselbe mit Ketten und Fesseln gebunden. Doch er zerreibt sie immer wieder, so dass „ihn niemand bisher zähmen konnte“. Er weilt Tag und Nacht auf den Bergen, schreit und schlägt sich selbst mit Steinen. Der Besessene läuft, als er den Christus kommen sieht, ihm entgegen, fällt vor dem Herrn nieder und schreit laut und spricht: „Was habe ich mit dir zu tun, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten. Ich bitte dich, dass du mich nicht quälst.“ Christus spricht zu ihm: „Fahre aus, du unsauberer Geist, von dem Menschen!“ Die Teufel, die Dämonen müssen vor dem Gewaltigeren weichen. In der Nähe ist eine Herde Schweine auf der Weide. Die Teufel bitten den Christus, in die Schweine fahren zu dürfen, was er ihnen gestattet. Die von den Teufeln besessenen Tiere stürzen sich den Abhang hinunter in das Meer und ertrinken. Der vordem Besessene sitzt nach der Heilung dem Christus zu Füßen: „Er ist bekleidet“, wie ausdrücklich betont ist, „und vernünftig.“ Die Heilungstat löst bei den Menschen in der Gegend von Gerasa Unbehagen aus, und sie bitten Christus, die Gegend zu verlassen. Der Geheilte möchte mit dem Christus ziehen; aber er wird durch den Hinweis zurückgewiesen: „Gehe hin in dein Haus und zu den Deinen …“ Danach fährt Christus im Schiffe wieder über den See.

Nach dieser zusammengefassten Wiedergabe des Evangelientextes schauen wird das Bild im Einzelnen und als Ganzes an. Christus und die Jünger treten von links nach rechts in den Bildraum hinein. Vor dieser Gruppe, in der Mitte des Bildes, sehen wir den Besessenen. Er ist nackt. Nur von einem Lendentuch umhüllt, ist sein überbetont muskulöser Körper zu sehen. Mehrfach abgewinkelt ist die Gestalt gemalt; die Beine wie im Vorwärtsschreiten mit stark gebeugten Knien. Der Oberkörper ist ebenfalls nach vorn geneigt. Das Haupt, etwa bis zur Höhe des Christusherzens reichend, ist erwartungsvoll auf die gebietende Gestalt des Herrn gerichtet. Es trägt aber kein Menschenantlitz, aus dem Weisheit und Vernunft spricht. Wie ein knöcherner Totenschädel mit tiefliegenden Augenhöhlen ist das Haupt des Besessenen gemalt. Dieser stark nach vorn auf den Christus zu drängenden Menschengestalt ist aber der Ausdruck des Zwiespältigen dadurch gegeben, dass die verkrampft nach hinten gehaltenen Arme wie gewaltsam in entgegengesetzter Richtung gezogen werden. Als wären die Hände noch mit Ketten gebunden, scheinen sie nach wie vor den Teufeln dienen zu müssen, den Teufeln, die als drei rote, in Gebärde und Haltung sehr stark differenzierte Dämonengestalten auf drei gelben Schweinen reiten. Vor einem Brückengeländer, das sich über das Wasser wölbt, springen, fast schwebend, diese drei gelbenSchweine. Unter ihnen, schon im Wasser liegend, sind drei etwas kleinere, rote Schweine zu sehen; zwei davon auf dem Rücken nach unten gekehrt; eines, das hintere, noch aufrecht. Gegen den rechten Bildrand zu sieht man zwei fliehende Hirten mit langen, dünnen Spießen. Über dem Haupte des Besessenen erkennt man eine weitere Teufelsgestalt, die den Kranken gerade verlassen hat und ebenfalls nach rechts flieht. Im Bildraume über den Schweinen sind, von einer Mauer umgeben, ein runder, roter Turm, ein gelbes Haus und ebenso ein kleiner, eckiger, roter Turm zu sehen. Letzterer ragt gerade noch mit seinem obersten Stockwerk über die Mauer heraus. Die drei von der Mauer umgebenen Häuser sind ganz in den blauen Hintergrundstreifen hineingestellt. Das Wasser des Meeres, in das sich die Schweine stürzen, ist unter Aufhebung des untersten, braunen Farbstreifens in seiner ganzen Höhe und des grünen Streifens bis zur halben Höhe in grauer Farbe gemalt. Die Wasserfläche unter der Brücke wirkt fast wie ein Abgrund, in den die von den Teufeln besessenen Schweine stürzen. So erscheint auch der hin- und hergerissene Kranke wie am Rande eines Abgrundes zu stehen.

Fassen wir die Eindrücke, die wir sowohl aus dem Evangelientexte als auch aus der Gestaltung des Bildes gewinnen können, zusammen und versuchen wir, unter Zuhilfenahme der in der Einleitung aufgezeigten Viergliedrigkeit des Menschen, uns ein Wesensbild von dem Heilungsvorgang zu machen. Wir gehen hierbei auch vom Evangelientext aus. Von dem Kranken heißt es ausdrücklich durch einen dreimaligen Hinweis, daß er nicht in einem Hause wohnt, wie das normalerweise beim Menchen der Fall ist, sondern „in den Gräbern“. Solche Hinweise im Evangelium, besonders wenn sie mehrfach, hier sogar dreimal erwähnt sind, wollen nicht nur eine Schilderung äußerer Lebensumstände sein. Sie wollen uns auf den „inneren Ort“ des Betreffenden hinweisen. In das Grab legt man den Leichnam des Menschen, den Menschenleib, aus dem mit dem Tode das Wesen des Menschen ausgezogen ist. Der Leib, der nicht mehr Werkzeug eines Persönlichkeitswesens ist, der auch der Seele keine Erlebnisse durch die Sinneswerkzeuge mehr vermitteln kann, der Leib, der auch nicht mehr von den Lebenskräften durchpulst wird, dieser zum Leichnam gewordene Leib ist ganz der Schwere der Erde, der toten Materie verfallen. Durch die Erwähnung der Gräber, in denen der Besessene haust, treten uns in betonter Weise alle Gegebenheiten entgegen, nach denen wir den Menschenleib in seiner Ichlosen, unbeseelten und lebensentblößten Hüllennatur erkennen sollen. Der Zustand, der normalerweise beim Menschen erst nach dem Tode eintritt, dass nämlich das Ich nicht mehr im Leibe leben, „wohnen“, und dass es ihn nicht mehr als Werkzeug gebrauchen und ihn beherrschen kann, das finden wir bei dem Besessenen schon zu dessen Lebzeiten vor. Darum zieht es ihn auch immer wieder an den Ort der Gräber, wo man den Menschenleib der Erde zurückgibt, wenn dieser nicht mehr geeignet ist, ein Ich zu beherbergen. Die Gräber sind daher für den Besessenen der „naturgegebene“ Aufenthaltsort. Es braucht uns aus diesem Grunde auch nicht zu wundern, dass der Maler diesem Kranken anstelle eines lebendigen Menschenantlitzes einen Totenschädel aufsetzt, und einen unbekleideten, unverhüllten, betont muskulösen Körper vor uns hinstellt. Da es sich in diesem Falle um einen Menschen handelt, der nicht in der Lage ist, von seinem Ich aus seine Leibeskräfte in der Gewalt zu haben, so muss ihm von seiner Umwelt „Gewalt angetan“ werden. Er wird darum zum Schutze seiner selbst und zu dem seiner Umgebung immer wieder mit Ketten und Fesseln gebunden. Auch die Ketten und Fesseln finden wir im Evangelientext dreimal erwähnt. Es wird dadurch betont, dass der Kranke von außen „gebunden“ werden muss, weil er seine Leibeskräfte nicht selbst beherrschen kann, sondern mit ihnen sinnlos und zerstörend wirken muss. Hat er die Fesseln wieder zerrieben, so schlägt er sogar seinen eigenen Leib mit harten Steinen blutig. So sehr ist er von Sinnen.

Warum kann das Ich dieses Menschen nicht in seinen Leib einziehen, in seinem Körper wohnen wie in einem Hause? Was hindert ihn, zu sich Selbst zu kommen? Was zwingt ihn immer wieder „Tag und Nacht auf die Berge zu fliehen“, auf den Bergen umherzuirren, während sein Leib sich in den Gräbern, im Bereiche der Tiefe, der Erde herumtreibt? Es sind die Teufel, die Dämonen, die von der Seelensphäre dieses Menschen Besitz ergriffen haben. Anstatt dass das Menschen-Ich die Seelenkräfte erfüllen und sie vernunftgemäß betätigen kann, missbrauchen die Dämonen, die sich in der Seele eingenistet haben, deren Kräfte. Im Missbrauch übersteigert sich alles. Unmäßigkeit und Ungezügeltheit in der Region des Leibes ist die Folge. Von einem solchen Menschen sagen wir, dass ihn „der Teufel reitet“. Ein von Dämonen beherrschter Mensch, und wenn es nur in einem augenblicklichen Zornes- oder Tobsuchtsanfall ist, „entäußert“ sich seines Menschseins. Er sinkt damit eine Stufe tiefer, gleichsam in die Tierwelt hinunter, er stürzt in einen Abgrund, um unter Umständen „tierischer als jedes Tier zu sein.“

Durch die Begegnung des Besessenen mit dem Christuswesen werden die Dämonen gezwungen, den Menschen zu verlassen. Wir finden aber bezeichnenderweise die Dämonen nach der Austreibung aus dem Besessenen im Tierreiche wieder. Die Teufel reiten nun die Schweine, die ja in einem besonderen Sinne das „Tier“ verkörpern. Das Schwein gilt seit altersher als das Tier der Unreinheit, Maßlosigkeit und Zügellosigkeit. Nachdem nun nach der Heilung die Seelenregion von den Dämonen gereinigt ist, kann dieselbe nicht mehr, wie das bis dahin der Fall war, als Hindernis wirken. Sie kann nicht mehr verhindern, dass das Ich dieses Menschen fortan seine Leiblichkeit ergreifen und durchdringen kann.

Nehmen wir die die Elemente ausdrückenden vierfarbigen Hintergrundstreifen zu Hilfe, so können wir sagen: Das Ich des Menschen, das der obersten, der ockergelben Zone angehört, es kann, da die Dämonen in der blauen Zone ihre Herrschaft aufgerichtet haben, dieselbe nicht ergreifen und selbst herrschend darin wirken. Noch weniger vermag es, die den unteren Regionen zugehörigen Wesensglieder zu durchdringen und zu ergreifen. Die von den Dämonen erfüllte Seelenregion wirkt wie eine trennende Wand zwischen der Ichwesenheit und der vom Lebensleibe getragenen Körperlichkeit des Menschen. Wir können somit verstehen, wenn das Evangelium sagt, dass der Kranke „Tag und Nacht auf den Bergen umherirrt“, nämlich seinem Ich-Wesen nach, und in den „Gräbern haust“, nämlich seinem Leibe nach. Die Trennung, die im Seelenleibe ihre Ursache hat, sie wird durch die Heilungstat des Christus aufgehoben. Das Menschen-Ich kann endlich in seinen Seelenleib einziehen und dessen Kräfte und Fähigkeiten selbst beherrschen. Es kann sich aber auch ganz mit dem Erdendasein verbinden, indem es auch den Lebensleib und den physischen Leib „anziehen“ kann. Es ist ein realer „Geburtsvorgang“, eine Verkörperungshilfe, die der Christus dem Kranken angedeihen lässt.

Der Schluss der Evangeliumsschilderung drückt mit anderen Worten dasselbe aus, wenn es heißt, dass der Gesundgewordene, der Normalgewordene dem Christus zu Füßen sitzt, „bekleidet“ ist und vernunfterfüllt dem Christus zuhört. Der Kranke fand in sich selber die Ruhe. Er braucht fortan nicht mehr „auf den Bergen umherirren“. Er wird nicht mehr von einer fremden, untermenschlichen Macht getrieben. Er hat seine „Hüllen“ bis in den irdischen Leib hinein ergriffen. Nun wohnt er im „Erdenhause“, in dem er mit Vernunft seine Kräfte sinnvoll der Menschenwelt einordnen kann. Dies zu tun, ist auch der Sinn der Aufforderung, die Christus dem Gesundgewordenen gegenüber ausspricht: „Gehe hin in dein Haus und zu den Deinen…“. Vernunfterfüllt, in seine Wesensglieder eingezogen, mit den „Hüllen“ bekleidet, so erlebt seine Umwelt den ehemals Besessenen. Er selbst erfährt wohl zum allerersten Male die Wohltat des in gesunder Weise in der Erdenwelt Geborenseins. Christus hilft ihm zur rechten Erdengeburt.

II. Treten wir nun vor das zweite Bild der Nordwand. Auf ihm ist die Heilung des Wassersüchtigen dargestellt. Diese Szene gehört zu den weniger bekannten Heilungstaten des Christus. Die Heilung des Wassersüchtigen dürfte nur ganz selten — gelegentlich in Miniaturen — dargestellt worden sein. Umso bedeutsamer muss es uns erscheinen, daß der Maler dieses Geschehnis in diesen Zyklus von Wundern, Heilungen und Totenerweckungen aufgenommen hat. Am Anfang des 14. Kapitels des Lukasevangeliums Vers 1-6, und nur an dieser Stelle, lesen wir, dass Christus in das Haus eines Obersten der Pharisäer kommt, „das Brot zu essen“. Es ist an einem Sabbat und „sie hatten acht auf ihn“. Da wird ein Mensch zu ihm gebracht, der wassersüchtig ist. Christus empfindet wohl die zur Spannung gesteigerte, abwartende Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten, ob er am Sabbat die Heilung vollziehen würde. Er bricht das spannungserfüllte Schweigen und fragt: „Ist’s auch recht, am Sabbat zu heilen?“ Da jene aber schweigen, fasst er den Kranken an, heilt ihn und lässt ihn gehen. Christus erkennt wohl, wie der Spannung eine Erregung, ja eine Empörung folgt, weil er den Kranken am Sabbat geheilt hat. Er „rechtfertigt“ seine Tat mit folgenden Worten: „Welcher ist unter euch, dem sein Ochse oder sein Esel in den Brunnen fällt und der ihn nicht am Sabbat alsbald herauszieht?“ Die Pharisäer können darauf keine Antwort geben. Sie schweigen. Hiermit ist die ganze Schilderung dieser Tat im Evangelium abgeschlossen.

Schauen wir die Darstellung dieses Geschehens auf der Kirchenwand an. Christus tritt wieder, wie beim ersten und auch bei den meisten anderen Bildern mit seinen Jüngern von links nach rechts in die Szene. Er trägt hier innerhalb des ganzen Bilderzyklus ein einziges Mal eine andere Gewandung. Der sonst bis unter die Knie herabhängende Mantel ist mit einem kürzeren vertauscht. Dieser schließt schon oberhalb der Knie mit einem breiten, goldgelben Saume ab. Es soll wohl damit angedeutet werden, dass dies Geschehnis sich an einem Sabbat vollzieht. Ziemlich genau in der Mitte des Bildes sehen wir den Wassersüchtigen in heller, fahlgelber Farbe gemalt. Er wird von drei Männergestalten zu Christus hingeführt. Weisend, führend und stützend sind die Gebärden der drei helfenden Gestalten. Mit seiner ausgestreckten Rechten macht der Kranke eine bittende Bewegung. Er ist, ähnlich wie wir es beim Besessenen schon gesehen haben, nur teilweise mit einem schleierartigen Lendentuche bedeckt. Das Bild ist im Übrigen ausgefüllt mit den typisch hochgestellten Häusern und Türmen. Eine an sich Ruhe atmende Darstellung haben wir vor uns. Dennoch ist dieses Bild bis in die Gesten hinein von einer besonders schönen Bewegung getragen.

Warum, so können wir uns fragen, ist bei dieser Szene wieder eine scheinbare Nebensächlichkeit im Evangelientext erwähnt? Es heißt ausdrücklich, dass Christus im Hause der Pharisäer war, „das Brot zu essen“. Wenn auch hier mit dem Ausdruck „das Brot zu essen“ in erster Linie ein Hinweis auf die gemeinsame kultische Sabbatfeier gegeben ist, so können wir im Zusammenhang mit der Heilung des Wassersüchtigen doch auch auf das „profane“ Brotessen hinblicken. Vielleicht haben die Pharisäer ihn zu sich geladen, um ihn erneut auf die Probe zu stellen, ähnlich wie an jenem Sabbat, an dem Christus die „dürre Hand“ heilte? Dort ist unmittelbar davor die Szene vom Ährenausraufen geschildert.

In der Auseinandersetzung darüber weist Christus die Pharisäer auf David hin, der „als es ihn und die mit ihm waren, hungerte, zum Hause Gottes einging“, die Schaubrote nahm und sie auch denen, die mit ihm hungerten, zu essen gab, obwohl die Schaubrote nur von den Priestern gegessen werden durften. Sollte uns die Erwähnung des „Brotessens“ im Zusammenhang, mit der Heilung des Wassersüchtigen etwa auch veranlassen, darüber nachzudenken, worin die Krankheit dieses Menschen; die Wassersucht, begründet ist? Sollte sie vielleicht eine Krankheitserscheinung sein, die mit dem Element des Wassers, dem alle Lebensfunktionen anheimgegeben sind, verbunden ist? Es mag seltsam erscheinen, dass gerade bei der Heilung des Wassersüchtigen zur „Rechtfertigung“ dieser Tat am Sabbat, das einmalig in allen vier Evangelien vorkommende Bild vom Brunnen, in den der Ochse oder der Esel hineinfällt, gebraucht wird. Was will es denn heißen, wenn der Ochse in den Brunnen hineinfällt, anstatt dass er aus dem Brunnen seinen Wasserbedarf befriedigt, der notwendig ist, um die Verdauungs- und Ernährungsvorgänge zu unterhalten? Das Wasser im Übermaß, am falschen Ort, kann den Tod herbeiführen. Das sonst lebenserweckend und lebentragende Element wird dann zur Ursache des Todes. Durch das von Christus gebrauchte Bild vom Brunnen wird doch ganz real die Krankheitssituation. des Wassersüchtigen ausgesprochen. In der Sphäre am Menschenwesen; der auch das „Brot essen“ dient, ist etwas in Unordnung gekommen. So scheint doch der Hinweis auf das Brotessen ein wichtiger Gesichtspunkt zum Erkennen des Wesentlichen dieser Heilungstat zu sein. Wir brauchen uns nur Erlebnisse in die Erinnerung zurückzurufen, die viele Menschen, vielleicht wir selbst, in den Jahren nach dem Krieg durchmachten. Haben doch Abertausende unserer Mitmenschen als Folge mangelnder Ernährung die Wassersucht am eigenen Leibe erfahren. Teilweise konnten sie sie überwinden. Teilweise führte sie auch zum Tode. Mancher Leser mag selbst an Hungerödemen gelitten haben. Diese wären niemals aufgetreten, wenn er genug „Brot zu essen“ gehabt hätte. Man kann sich durch die Erinnerung an jene Krankheitssymptome aus eigener Erfahrung in die Wesenssphäre dieser Heilungstat hineinversetzen. Der ausdrückliche Hinweis auf den Vorgang des Brotessens ist hier tatsächlich die Hindeutung auf den „geistigen Ort“ im Menschenwesen, innerhalb dessen die Wassersucht auftreten kann.

Genau genommen, ist es die Region des Lebens, — des Bildekräfteleibes, in dem etwas in Unordnung gekommen, der Chaotisierung verfallen ist. Die Lebenskräfte im Menschen, ja bei allen lebenden Geschöpfen, auch in der Tier- und Pflanzenwelt müssen geformt und gestaltet werden. Ihrem eigenen Wesen nach neigen sie dazu, unerschöpflich zu sein, überzufließen oder in Wucherungen sich „auszuleben“. Fehlenden Lebenskräften die sie formenden und gestaltenden Wirkungen, z. B. die Formgesetze der einzelnen Gattung, so treten sie gleichsam wie ein Fluss, der durch ein Unwetter zu viel Wasser führt und über seine Ufer tritt, über ihre Grenzen. Der Lebensleib, als Träger aller Wachstums- und Lebensvorgänge zerstört, überflutet dann alles gesunde Leben in seinem Umkreis, wie der über seine Ufer getretene Strom. Das kann geschehen, wenn man dem Lebensleibe nicht im rechten Maße zu „arbeiten“ Gelegenheit gibt. Aus einem Mangel an Nahrung kann die sinnvolle Wirkrekelt des Lebensleibes gestört sein. Da aber gerade der Bildekräftelebensleib unermüdlich tätig sein will, so kann er beim Fehlen einer ruralen Tätigkeit veranlasst werden, sich im eigenen Wirkungsbezirke übersteigern. Er kreist zuletzt nur noch um sich selbst und verliert n Zusammenhang mit den anderen Wesensgliedern. Er gewinnt dadurch ein Übergewicht und ist in der Lage, am physischen Organismus einzelne Organe und Körperteile mit dem seinem Bereich zugeordneten Wasserelemente aufzuschwemmen. Selbst die Funktionen des Blutes, das die Aufgabe hat, die durch die normale Tätigkeit des Bildekräfteleibes zubereiteten Aufbaustoffe bis an die Peripherie des Leibes hinzutragen, werden gestört. Das Blut wird zurückgedrängt. Es erhält selbst nicht mehr genügend Aufbaustoffe, und an seine Stelle tritt eine Anhäufung des Wassers, die letzten Endes zum Tode führen kann. Das Bild vom Brunnen, in den der Ochse oder der Esel fällt, ist daher ein treffendes Wahrzeichen für die Situation der Wassersucht, wie man es deutlicher und prägnanter nicht finden könnte.

Als Folge der Chaotisierung im Gebiete der Lebenskräfte tritt eine gewisse Lockerung im Gefüge der Wesensglieder auf. In abgeschwächtem Maße kennen wir diesen Zustand, wenn wir durch irgendwelche Umstände einmal auf einige Mahlzeiten verzichten mussten. Man kann durch Hungergefühle eine seltsame Art von Müdigkeit erfahren, die in einer Lockerung pro im Menschenwesen ihren Ausdruck findet. Wie kann diese, eine Lockerung in sich schließende, Müdigkeit, dieser Zustand des Nicht-ganz-bei-sich-Seins, behoben werden? Ein Sprichwort sagt es: „Ein gutes Essen hält Leib und Seele zusammen.“ Indem wir dem Bildekräfteleib durch die Nahrungsaufnahme etwas „zu tun geben“, verbinden sich die Wesensglieder. „Leib und Seele kommen wieder zusammen.“

Was vollbringt nun Christus an dem wassersüchtigen Menschen? Er gibt ihm zwar nicht äußerlich zu essen. Aber er, der sich selbst „Das Brot des Lebens“ nennen durfte, er vollzieht geistig an dem Wassertüchtigen, was im äußeren Sinne das Brot zu vollbringen vermag. Er verbindet in diesem Menschen den Seelenleib und die Ichwesenheit mit dem Bildekräfteleib. Er harmonisiert, er ordnet die Tätigkeit des Lebensleibes, indem er das Seelische und das Ich wieder in die Lebensprozesse formend und gestaltend eingreifen lässt. So werden Ich und Seelenleib wie zu den Ufern eines Stromes, der zum Segen des zu seinen beiden Seiten liegenden Landes das lebentragende Wasser führt. Dadurch wird auch die Gesundung der leiblich-physisch-organischen Vorgänge bewirkt. Im Blick auf den vierfarbigen Hintergrund des Bildes können wir sagen: Christus schafft, indem er den Wassersüchtigen „griff und ihn heilte“, die rechte Verbindung von dem der obersten Zone Angehörigen Ich mit dem der grünen Zone zugeordneten Lebensleibe.

Sehen wir beim ersten Bilde den Christus als denjenigen, der das Ich des Menschen den Erdenleib ergreifen lässt, so führt er im zweiten Bilde das Ich, seiner Aufgabe gemäß, formend, organisierend zu wirken, in den Bildekräfteleib ein. Das ist ebenfalls ein Vorgang, den wir mit dem Geborenwerden, dem Inkarniertwerden des Menschen vergleichen können.

Schauen wir zum Abschluss noch einmal auf das Bild selbst. Es spricht deutlich das hier Dargestellte aus, wenn der Maler den Leib des Kranken fast zu einer Kugel, zur Form des Wassertropfens aufgedunsen, den Brustkorb aber, als Sitz des Blutzentrums, des Herzens, ganz eingefallen malt.

Aus einer solchen, die konkreten Vorgänge der Wassersuchtsheilung beleuchtenden Betrachtung lässt sich auch begreifen, dass diese sonst unscheinbare, kaum irgendwo anders gemalte Heilungstat im Oberzeller Bilderzyklus darinnen ist, ja gar nicht fehlen dürfte, und dass sie gerade an dieser Stelle am rechten Ort ist. Hier steht das Bild als das folgerichtige Glied im ganzen Organismus dieser Freskenreihe.

III. Auf die Darstellung der Heilung des Wassersüchtigen folgt die von der Stillung des Sturmes. Im Markusevangelium Kapitel 4, Vers 35-41 ist die Sturmstillung folgendermaßen geschildert: Es ist Abend. Christus fährt mit den Jüngern im Schiff über den See Genezareth. Er schläft. Sein Haupt hat er auf einem Kissen liegen. Da erhebt sich ein großer Windwirbel, der das Wasser zu hohem Wellengang aufpeitscht. Die Wellen werden in das Schiff geworfen. Die Jünger wecken den Christus und fragen ihn vorwurfsvoll: „Meister, fragst du nichts darnach, dass wir verderben?“ Der Meister steht auf. Er bedroht den Wind und spricht zu dem Meere: „Schweig und verstumme!“ Der Wind legt sich und es wird eine große Stille. Danach spricht er zu den Jüngern: „Was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr keinen Glauben?“ Die Jünger sind über das Erlebte erschüttert und fragen sich untereinander: „Wer ist der, dem Wind und Wasser untertan sind?“

Das dritte Bild der Nordwand zeigt uns ein schön geschwungenes Schiff auf dem zu Wirbeln aufgewühlten Wasser. Durch den Mastbaum, an dem das nach links aufgeblähte Segel von einem der Jünger an Stricken festgehalten wird, und durch die aufrecht stehende, leicht nach links geneigte Petrusgestalt wird das Schiff deutlich in zwei Hälften geteilt. In der linken Hälfte atmet alles Ruhe und Zuversicht. Nur der schlafende Christus und der das Steuer festhaltende Jünger füllen diesen Teil des Schiffes aus. Der vor dem Mast stehende Petrus, eben im Begriffe den Christus zu wecken, leitet zur rechten Schiffshälfte über. In ihr steht dicht gedrängt die Mehrzahl der Jünger. Alle verfolgen erwartungsvoll, wie der erwachte Christus den Sturm beschwichtigt. Er ist am rechten Ende des Schiffes ein zweites Mal dargestellt. Er beschwört mit seiner typisch erhobenen Hand die Windteufel. Dieselben erkennt man in der oberen rechten Bildecke als zwei gehörnte Gestalten in einem grün ausgefüllten Raume. Dieser Raum, aus dem die Windteufel herauswirken, umfasst den oberen ockergelben Farbstreifen und greift etwa bis zu einem Drittel in den darunter liegenden blauen Streifen. Eine doppelte grauweiße Wellenlinie grenzt dieses Feld gegen das Bildinnere ab. Das Wasser des Sees ist hier wie beim ersten Bilde unter Aufhebung des raunen Streifens der Erde und einem guten Drittel der darüber liegenen grünen Zone in hellgrauer Farbe gemalt. Goldgelbe Fische erkennt man im Wasser. Gegen den linken Bildrand zu sieht man, von einer nach hinten offen gehaltenen Mauer umgeben, den roten, runden Turm und das gelbe Haus, während der eckige, rote Turm außerhalb der Mauer im Vordergrunde des Bildes steht.

Welche Hinweise gibt uns nun das Evangelium selbst, um die Einordnung auch dieses Bildes in den Oberzeller Freskenzyklus recht zu kennen? Auf zwei Dinge müssen wir hinschauen. Das Eine ist die Tatsache, dass die Stillung des Sturmes sich zur Nachtzeit abspielt. Das ist die Schlafenszeit für den Menschen. Christus, als Mittelpunkt des ganzen Geschehens, schläft im Schiffe. Der inzwischen ausgebrochene Sturm und die aufgepeitschten Wasserwogen lassen in den Jüngerseelen Furcht und Angst erstehen. Aus diesen Seelenschwächen heraus wecken sie den Meister. Das geschieht wohl in erster Linie aus dem Gefühl heraus, dass schon die Gefahr des Zugrundegehens in dem schwankenden Schiffe geringer ist, wenn der Herr als wacher Mittelpunkt in ihrem Kreise weilt. Die Hoffnung, er würde den Sturm beschwichtigen können, mag bei den eisten Jüngern erst in zweiter Linie der Grund gewesen sein, den Christus zu wecken. Zwei Hinweise scheinen sich als wesentlich aus der ganzen Schilderung der Sturmstillung herauszuheben. Das Eine ist die

Nachtzeit, die Welt des Schlafes; das Andere die auch im Evangelium mehrfach erwähnte und betonte Furcht, die die Jünger ergriffen hatte.

Das Furchtphänomän

Es lässt sich deutlich erkennen, dass die geschilderte äußere Situation des Sturmes und des wogenden Wellenganges eine Parallelerscheinung in den Seelen der Jünger ausgelöst hat. Im schwankenden Schiffe sind die Jünger von Furcht und Angst erfasst. In ihrer Ratlosigkeit und Schwäche, aus ihrem Unvermögen heraus, in sich selbst den Sturm, die Unruhe zu bannen, wecken sie ihren Herrn und Meister. Er erkennt die innere Lage seiner Jünger. Nach der Stillung des Sturmes weist er sie auf ihre Seelenschwäche hin. „Warum seid ihr so furchtsam? Wie schwach ist euer Glaube!“ Er spricht sie in der Sphäre ihres Wesens an, in der auf dem Bilde auch die Ursache des äußeren Sturmes gegeben ist. So wie die Jünger den Christus durch ihre angst- und vorwurfsvolle Frage: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben?“ aufrufen wollen, die gefahrvolle Lage zu erkennen, so ruft Christus durch seine Worte in den Jüngerseelen eine sie aufweckende Erkenntnis hervor. Beine Worte wollen ihnen nicht einen Halt, einen Trost vermitteln. Sie wollen sie zu sich selbst rufen. Es ist wie ein sie beschämender Weckruf, durch den ihre Ichwesenheit sich der Seelenunruhe bemächtigen soll. Auf dem Bilde sind die beiden gehörnten Windteufel in das grüne Feld hinein gemalt, das, wie wir oben gesehen haben, die oberste ockergelbe Farbzone, der wir das Ich des Menschen zugeordnet haben, und einen Teil des blauen Streifens, der dem Seelenwesen entspricht, umfasst. Im Verhältnis dieser beiden Regionen zueinander liegt der Quell des Furchterlebens im Menschen. Wo tritt denn wahrhaft die Furcht auf? Unser irdischer Leib kennt keine Angst. Im Bereiche des Lebensleibes gibt es auch keine Furcht; erst im Seelenwesen des Menschen können wir sie erfahren. Aber auch da sind die Verhältnisse, die Bedingungen, unter denen das Phänomen der Furcht auftritt, sehr verschieden. Doch eines kann ganz allgemein gesagt werden: dass die Furcht nur da erlebt wird, wo das Ich des Menschen nicht fähig ist, die Seelenschwankungen zu meistern, die Seelenunruhe gebieterisch zu überwinden. Es ist zugleich eine Schwäche des Ich und der Seele. Im Verhältnis beider zueinander liegt also der Quell der Furcht.

Blicken wir nur unbefangen genug auf das Leben hin, so können wir bei uns oder bei den Menschen unserer Umgebung das Furchtphänomen erkennen. Ein kleines Kind, das sich selbst noch nicht in der Ichform ausspricht, sondern das sich noch durch seinen Namen bezeichnet, kennt im allgemeinen keine Furcht. Es kann in gefahrvollste Lagen kommen, in weit gefahrvollere als es der Sturm auf dem Meere war, ohne auch nur einen Anflug von Angst zu haben. Erst wenn ein Erwachsener, etwa die Mutter eines solchen Kindes, dasselbe in der Gefahr sieht, in der es sich befindet, und selbst angsterfüllt das Kind anruft oder es zurückzuholen sich anschickt, wird dies wie zu einem schockartigen Erwachen des Kindes führen. Ja, der angsterfüllte Anruf durch die Mutter kann das Kind erst in die Gefahr hineinstoßen. Unter den zu sich selbst erwachten Menschen aller Lebensalter wird es nur ganz wenige geben, die sich vollkommen ohne Angst in jeder Lebenslage halten können. Abgesehen von Fällen krankhaft übersteigerter Unbekümmertheit oder ausgesprochen rücksichts- und hemmungsloser, asozialer Menschen, werden wir kaum einen finden, der wirklich keinerlei Furcht kennt. Wie wohltuend und furchtüberwindend kann es z. B. sein, wenn wir in der Nacht, sei es bei einem verdächtigen Geräusch im Hause, oder beim Gang durch den dunklen Wald, einen Menschen aufwecken können oder neben uns gehen haben, auch wenn er in etwaiger Gefahr keinerlei Hilfe für uns bedeuten könnte. Nur die Tatsache der Anwesenheit eines „wachen“ Menschen kann die Furcht mindern oder sogar überwinden. Was aber auf diese Weise von außerhalb unseres Wesens geschieht und wohltuend wirkt, das sollen wir im eigenen Wesen vollbringen. Es ist unsere Aufgabe, das Ich im Seelenwesen wachzurufen, so dass es alle Seelenregungen, seien es auch nur Anflüge von Unruhe oder seien es gewaltige Stürme im Seelenbereich, zu beherrschen in der Lage ist. Eine Art Selbsterkenntnis, einen Auf- und Weckruf in uns selbst sollten wir vollbringen können, indem wir uns gegenüber stets die Frage aussprechen lernen: „Warum bist du so furchtsam?“ Das wachgerufene Ich im Seelenwesen wird die Furcht überwinden und wie ein zuversichtlicher Steuermann das Schiff vertrauensvoll durch alle Fährnisse hindurchführen.

So sehen wir den Vorgang des Aufwachens innig verbunden mit der Furchtüberwindung. Diese beiden Elemente erkennen wir im Blick auf die Evangelienschilderung der Sturmstillung als wesentliche Einzelheiten. Sie treten uns unerbittlich durch das dritte Bild auf der Nordwand entgegen. Eine Realsymbolik liegt in diesem Geschehen verborgen. Was außerhalb des Menschen im Bereiche der Naturgewalten durch Christus vollzogen wird, bewirkt er auch im Ich und Seelenbereich der Jünger. Er ruft das Menschen-Ich, die ewige Individualität, in den Seelenleib herein, damit es darinnen alle Schwächen und Vertrauenslosigkeit überwindet. Im Blick auf die Hintergrundstreifen erkennen wir, dass das Geschehen der Sturmstillung, so wie es auf dem Bilde selbst gemalt ist, im Bereiche der oberen beiden Farbzonen vollzieht, dort, wo in dem grünen Feld die Windteufel zu sehen sind. Die Trennung, die bei den meisten Menschen zwischen dem Seelenwesen und der Ichwesenhalt noch vorhanden ist, wird überwunden. Christus verbindet das Ich mit der Seele, indem er es aufweckend „hereinruft“. Er ruft das Ich als Seelenmittelpunkt wach, so dass es auch in der Seele „zuhause“ ist. Das Schwergewicht des Vorganges liegt damit im Bereiche der beiden oberen Farbzonen. Dieses Wachrufen kommt auch einem Inkarnierungsvorgange gleich.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass unser tägliches Aufwachen sich oft in das Bild des In-einem-Schiffe-fahrenden Menschen kleidet. Man erlebt sich selbst in einem Schiffe, das dem Ufer entgegenstrebt. In dem Augenblick, da es an das Ufer stößt, finden wir uns wach im Bette liegend. Wir werden bei diesem Traume nie die Zeit und Gelegenheit finden, dass wir beim Aufstoßen des Schiffes auf das feste Ufer noch aussteigen können, da wir uns in diesem Augenblick wach mit den Sinnen das Leibes und dabei auch mit der uns umgebenden Außenwelt verbunden haben. So werden wir durch das morgendliche Aufwachen täglich neu im Erden sein geboren.

IV. Die Heilung des Blindgeborenen ist das letzte Bild nur der Nordwand der Kirche. Die Schilderung dieser Tat finden wir im 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Wir fassen das Ganze in Kürze zusammen und betonen die wesentlichsten Partien. Christus zieht mit seinen Jüngern an einem Blindgeborenen vorüber, der am Wege sitzt und bettelt. Die Jünger fragen den Meister: „Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?“ Die Antwort lautet: „Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Die Werke Gottes sollen an ihm zur Offenbarung kommen.“ Dann folgt das „Ich-bin-Wort“ des Christus: „Ich bin das Licht der Welt.“ Er speit auf den Boden, rührt einen Kot von Speichel und Erde an und legt diesen dem Blindgeborenen auf die Augen: „Gehe hin zum Teich Siloah (das heißt: gesandt), und wasche dich.“ Der Blinde tut das und kommt sehend zurück. Nachbarn und andere fragen sich: ist’s der, der blind war und am Wege bettelte? Einige meinen: er ist es; andere sagen: er ist ihm ähnlich. Er selbst aber bekennt: „Ich bin es!“ Als er gefragt wird, wer ihn sehend gemacht hat, legt er ein Bekenntnis zu Christus und dessen Tat ab. Er wird daraufhin zu den Pharisäern geführt, die ihn auch fragen, wie er sehend geworden ist Er schildert es und bekennt sich auch vor ihnen zu Christus, „dem Propheten“. Da die Juden von ihm selbst nicht glauben wollen, daß er blind war, rufen sie die Eltern des Geheilten herbei und fragen diese, ob das ihr Sohn sei, der blind war und nun sehend geworden ist. Sie enthalten sich aber der Antwort auf die Frage, wer ihn sehend gemacht habe mit dem Hinweis: „Wir wissen es nicht, fragt ihn selbst, er ist alt genug, er kann für sich selber zeugen.“ Das Evangelium betont ausdrücklich durch die Wiederholung, dass sie für die Tat ihres Sohnes keine Verantwortung übernehmen wollen. Er soll die Konsequenzen selber tragen, da derjenige, der sich zu Christus bekennt, in den Bann getan wird. Nachdem fragen die Pharisäer ihn noch einmal selbst und verwickeln ihn in eine Auseinandersetzung über die Jüngerschaft Christi und die Jüngerschaft. Mose, der sie sich zugehörig fühlen. Da sich der Blindgeborene zu Christus bekennt, wird er in den Bann getan und es heißt zum Schluss: „Und sie stießen ihn hinaus.“

Das Bild stellt das geschilderte Geschehen folgendermaßen dar: von links tritt Christus mit den Jüngern in den Bildraum ein. Zu der Christusgestalt neigt sich in erwartungsvoll bittender und suchender Haltung der Blindgeborene, der in seiner Linken einen dünnen Stab hält. Dieser.:. Stab betont und unterstreicht die dem Christus zugeneigte Haltung des: Blinden, indem der Stab parallel zum Rücken des Kranken und ebenso zu dessen linkem Bein verläuft. Christus legt ihm eben den aus Erde und Speichel angerührten Kot auf die Augen. Die rechte Bildhälfte, soweit sie nicht zerstört ist, ist durch das hochgestellte rote und gelbe Haus ausgefüllt. Unter dem gelben Haus erkennen wir die nur noch teil= weise sichtbare Gestalt des Blindgeborenen, die ihrer Haltung nach fast wie ein Spiegelbild der erst erwähnten erscheint. Hier ist der Blinde nach rechts gewendet. Da man außer einigen Andeutungen von roten Strichen ganz am rechten Bildrande, hinter denen man den roten eckigen Turm vermuten kann, nichts mehr erkennt, lässt sich das Bild nur ahnungsweise vervollständigen. Es dürfte aber nicht abwegig sein, anzunehmen, dass der Blinde sich über einen Brunnen neigt, der sein Wasser aus dem Teiche Siloah empfängt, „um sich den Kot von den Augen zu waschen. Auf dem Brunnen mag auch noch ein Pfau gestanden haben, wie das, bei Buchmalereien der Blindenheilung öfter der Fall ist. Der Pfau war ja im Altertum nicht das Sinnbild der Eitelkeit, sondern mit seinen vielen Augen das Symbol der Welt der Unvergänglichkeit, die man mit

den leiblichen Augen nicht wahrnehmen kann. Diese sind der Geistes- und Seelenwelt gegenüber aber mit Blindheit geschlagen. Daher ist der

Pfau auch oft als Zeichen für den Vorgang des „Augenöffnens“, für die Blindenheilung genommen worden. Seine vielen Augen galten als Symbol zu für die Fähigkeit, die übersinnliche Welt wahrnehmen zu können. Vom Bilde aus schauen wir wieder in den Evangelientext, um auch on ihm die wesentlichen Hinweise hervorzuheben. Das Erste, was uns entgegentritt, ist die Frage der Jünger, die sie angesichts des Blindgeborenenstellen: „Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blindboren ist?“ Durch diese Worte der Jünger klingt die konkrete Frage ach der Individualität des Blindgeborenen, nach seinem Schicksal. Ist oder sind seine Eltern schuld, dass er blind geboren wurde? Diese Vorstellung setzt im Grunde die Anschauung voraus, dass der Menschen vor der Geburt „existiert“ hat und dass er durch vorangegangene Tatenden Grund zum Schicksal seines Blindseins gelegt haben muss. Es tauchte daher auch schon bei ernstdenkenden Menschen das Problem auf, ob Christus und die Jünger die Reinkarnation des Menschengeistes als eine selbstverständliche Anschauung in sich getragen haben. Da wir das im Rahmen dieser Ausführungen nicht zu entscheiden haben, können wirdiese Frage ruhig offen lassen. Jedenfalls sollte man von dieser Stelleaus nicht den Gedanken der Wiederverkörperung des Menschengeistesbeweisen wollen. Aber das Eine tritt als unumstößliche Tatsache hervor, daß das Erste, was uns an dieser Stelle der Blindenheilung entgenklingt, die Frage nach dem Persönlichkeitswesen, nach dem Ich des Menschen ist. Es wird hier mit der vorgeburtlichen, der Prä-Existenz des Menschen gerechnet.

Wie spricht sich nun diese Individualität selbst aus? Nach vollzogener Heilung fragten die Nachbarn und andere, die ihn zuvor als blinden Bettlergesehen hatten: „Ist’s der, der am Wege saß und bettelte, wie sind seineAugen aufgetan worden?“ Auf die unsicher tastenden Antwort hin bekennt er offen: „Ich bin es!“ Wir dürfen hier nicht übersehen, an dieser Stelle, bei dieser Antwort des Blindgeborenen „Ich bin es!“ zu einem einzigen Male im ganzen Evangelientext in griechisch aus Munde eines Menschen das „Ego eimi“ erklingt. Die Form des o eimi“ kennen wir sonst nur bei den sogenannten „Ich-bin-Worten“ Johannesevangelium, mit denen sich Christus selbst ausspricht, zum Beispiel oben erwähnte, zur Blindenheilung gehörige „Ich bin das Licht der Welt“, oder „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, das uns bei der Lazarus-Erzählung noch entgegentreten wird. Seltsamerweise, besser geht-t, bezeichnenderweise, erklingt gerade hier ein einziges Mal anstelle abgeschwächten, üblichen Form des „eimi“ das „Ego eimi“ aus eines MenschenMund. Ist diese Tatsache nicht wie ein weiterer zwingender Hinweis, bei diesem Geschehen der Blindenheilung ganz besonders unser Augenmerk auf die, das Schicksal tragende, Individualität zu Richten Im weiteren Fortgang der Evangelienschilderung tritt das aber ein tes Mal auf. Die Worte der Eltern, durch die sie sich einer weiteren Mitverantwortungfür den Sohn zu entziehen suchen: „Er ist alt genug, lasst ihn für sich selber reden“, weisen uns doch auch wieder dasPersönlichkeitswesen des Blindgeborenen hin. Er soll die Verantwortung für diese Heilungstat, die er durch Christus an sich vollziehen ließ, tragen und die Folgen, die daraus entstehen können, ganz allein auf sich nehmen. „Er ist alt genug“, heißt doch, er ist selbst mündig, sein eigener Mund soll für ihn sprechen. Des Weiteren sehen wir ihn in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie er sich nun behaupten, seinen Mann stellen muss. Er bekennt sich trotz der Übermacht der Christusgegner zu seinem Wohltäter und er scheut sich nicht, die letzte Konsequenz für sein mutiges Bekenntnis zu Christus, den Bann auf sich zu nehmen. Der Bann tritt unerbittlich in Kraft, denn es heißt: „Und sie stießen ihn aus!“ Wie ein Aussätziger muss er alles hinter sich lassen. Die Brücken zur Volks- und Familiengemeinschaft muss er hinter sich abbrechen, seinen Besitz verlassen, um in der Ich-Einsamkeit sein wahres Eigentum zu gewinnen. Dieses Eigentum findet er da, wo sein Ich-Wesen am Christus-Ich sehend geworden ist, an dem, der als das „Licht der Welt“ auf die Erde zu den Menschen gesandt war. In der wesenhaften Begegnung des Menschen-Ich mit dem Christus-Ich erlebt der Mensch seine wahre, in der Welt der Ewigkeit begründete Ich-Geburt.

So haben wir in der Reihenfolge der Bilder der Nordwand…..

So haben wir in der Reihenfolge der Bilder der Nordwand mit der Blindenheilung ein Ereignis vor uns, das sich seinem „geistigen Ort“ nach ausschließlich in der obersten ockergelben Zone, in dem das Feuer und das Licht ausdrückenden Farbhintergrund, vollzieht.

Wir haben mit der Heilung des Blindgeborenen gleichsam den Höhepunkt der Inkarnationsprozesse erklommen, die wir, von Bild zu Bild jeweils eine Stufe höher steigend, erkennen. Wir schreiten mit dem Christus von einer Tat zur andern und erfahren dabei sein vierfaches Wirken, durch das er den Menschen zu sich selbst führt. Bei der Heilung des Besessenen vollzieht sich ein Geburtsgeschehen vom Ich des Menschen bis hinunter in den Erdenleib. Bei der Heilung des Wassersüchtigen führt Christus das Menschen-Ich hinein in den Lebens- oder Bildekräfteleib. Bei der Sturmstillung haben wir insofern einen Geburtsvorgang vor uns, indem das schlafende Ich als Seelenmittelpunkt erweckt wird. Die Blindenheilung ist ein Geborenwerden des Menschen-Ich im Christus-Ich. Das Wirken des Christus erleben wir real auf dem Hintergrund der vier Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer, insofern diese vier Elemente sich in der Viergliedrigkeit des Erdenmenschen widerspiegeln: im irdischen Leib, im Lebensleib, im Seelenleib und in der Ichwesenheit selbst.

Wir erkennen auf den Bildern der Nordwand, indem wir vom Portal aus immer tiefer in den Kirchenraum schreiten, Christus als den großen „Geburtshelfer“, als den Wohltäter des Menschen, der überall die Kräfte überwindet und austreibt, die die rechte, gesunde Inkarnation des Menschenwesens verhindern wollen. Über die vier Bilder der Nordwand könnte man als Thema schreiben: Christus der „Geburtshelfer“. Dieses Thema variiert sich von Bild zu Bild, wie das Thema einer großen Symphonie, das durch alle vier Teile des Musikwerkes durchgefürt ist.

Wir dürfen nicht versäumen, darauf aufmerksam zu machen, daß auf allen diesen vier „Geburtsbildern“ das Element des Wassers eine besondere Rolle spielt; in keinem der dargestellten Geschehnisse fehlt es. Beim Besessenen von Gerasa kommt Christus selbst im Schiffe über das Meer gefahren, in das sich auch die Schweine stürzen. Im zweiten Geschehen ist das Wasser selbst in der Krankheitsbezeichnung genannt. Außerdem sei an das Bild des Brunnens erinnert, in den der Ochse oder der Esel, fällt. Die Sturmstillung spielt sich ganz auf dem Wasser ab. Beim Blindgeborenen haben wir das Wasser aus dem Teiche Siloah. Das Wasser ist aber doch tatsächlich das Element, aus dem sich die Geburt des Menschen vollzieht. Ehe der Menschenleib geboren wird, ist er im Mutterleib ganz im Wasser eingebettet. In den Bildern der Märchen, in denen ja oft tiefe Weisheiten über die Welt und den Menschen versorgen sind, spricht sich auf die Seele bezüglich dasselbe aus, wenn es heißt, dass die Kinder aus dem Teiche geholt werden. Das Storchenmärchen ist „wahrer“ als der Erwachsene wahrhaben möchte. In Italien, wo man das Storchenmärchen nicht kennt, kommen die Kinder aus den Wurzeln der Pflanze. Das sagt doch, mit andern Worten, dasselbe aus. So kann sich uns schon nach dem zusammenhängenden Betrachten der Fresken der Nordwand die Frage aufdrängen, ob sich durch die Oberzeller Bilder, ihrer Anordnung und Reihenfolge nach, nicht eine höhere Weisheit ausspricht, die der unbekannte Maler noch besaß? Hat er etwa nach einem geheimnisvollen, vielleicht nur ihm selbst lesbaren Plan seine Bilder zusammengefügt? Diese Frage kann schon als das Resultat des bis hierher Dargestellten auftreten.

Wenden wir uns nun der Südwand der Kirche zu.

V. Die Heilung des Aussätzigen, wie sie im 8.Kapitel des Matthäusevangeliums in den Versen 1-4 beschrieben ist, steht der Heilung des Blindgeborenen gegenüber. Christus kommt vom Berge herunter. Da begegnet ihm ein Aussätziger, betet ihn an und spricht: „Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen.“ Jesus streckt seine Hand aus berührt den Kranken an und spricht: „Ich will es tun; sei gereinigt!“ und der Aussätzige ist gesund. Der Geheilte erhält von Christus den Auftrag, niemandem davon zu sagen, sondern in den Tempel zum Priester gehen und die Gabe zu opfern, die das Gesetz des Moses vorschreibt.

Wie ist diese Krankenheilung auf dem Bilde gestaltet? Die linke Bildseite, auf der wir sonst die Gruppe des Christus mit den Jüngern sehen, ist leider zerstört. Ein Lettner, der in früheren Jahrhunderten hier errichtet war, wurde an die Mauer angebaut. Daher ist bei diesem Bilde, wie auch schwach Konturen der Christus-Jüngergruppe erkennen. Vor allem aus dem Oberkörper und dem Haupte des Christus und den noch erhaltenen Köpfen der Jünger kann man den Schluß ziehen, daß Christus mit den Jüngern in Gleicherweise wie auf dem anderen Bildern gemalt ist. Auch die Christus-Hand ist in ihrer typischen Haltung zu erkennen. Links von der Bildmitte vor einem torartigen, hochgestellten Hause eilt der Aussätzige dem Christus entgegen. Er ist als kleiner, rotbrauner Mensch gemalt. Er scheint unbekleidet zu sein. Der Kranke ist infolge des Aussatzes weitgehend verstümmelt, auch ist er kahlköpfig; kaum noch Andeutungen von Ohren und Nase sind zu erkennen. An der nach vorn gestreckten Hand sind die Finger schon abgefallen. Nur noch ein Stumpf ist zu sehen. Im Gegensatz dazu sehen wir auf der anderen Bildhälfte den Geheilten, wie er groß, königlich aufgerichtet vor dem Priester steht, der auf einer Art Thronsessel sitzt. Hinter dem Priester, der ein Buch in seiner Linken hält, erhebt sich ein Haus, dessen Längsseite gelb und dessen Giebelseite rot ist. Gegen den rechten Bildrand zu erhebt sich der rote, eckige Turm, so groß wie er auf keinem anderen Bilde zu sehen ist. Vier Stockwerke hoch, scheint er das Bild, obwohl er abseits steht, zu beherrschen. Der Innenraum, den die hinter dem Turm errichtete Mauer bildet, ist mit betont roter Farbe ausgefüllt. Der Aussätzige ist, wie wir es beim Blindgeborenen auch schon gesehen haben, zweimal gemalt, einmal zu Christus, das andere Mal zu dem Priester hingewendet. Versuchen wir auch bei diesem Bilde, von der Schilderung des Evangeliums ausgehend, einen Weg zu seinem Verständnis zu finden. Zunächst kann uns die Krankheitsbezeichnung schon etwas sagen. Der Aussatz ist wohl ursprünglich keine eigentliche Krankheitsbezeichnung gewesen. Der „Aussätzige“ weist uns vielmehr auf die Folge einer Krankheit hin, durch die der Mensch genötigt ist, außerhalb der Gemeinschaft zu leben. Aus der Lebensgemeinschaft mit den Anderen ist er ausgestoßen, ausgesetzt. Er sieht täglich sein Sterben fortschreiten, da durch das brandige Schwären die Glieder Stück für Stück faulen und abfallen. In der hebräischen Sprache bedeutet „Der Aussätzige“ „der von Gott Geschlagene“. Der so „von Gott Geschlagene“ wird stets die Frage in sich bewegen: „Wer ist schuld, daß mich diese Gottesgeißel, der Aussatz, getroffen hat? Rächen sich an mir die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied, oder bin ich selbst schuld daran?“ Mit von Gewissensnöten durchsetzten Schicksalsfrage beschäftigt er sich täglich von neuem. Er quält sich nicht nur mit seinem kranken, von Schwären überdeckten Leib herum. Er quält sich noch mehr mit seinem harten Schicksal, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu sein, ab. Trotz aller Qualen aber bleibt ihm der Wille, wieder gesund zu werden. So wendet er sich an den, der schon andere Kranke, auch Aussätzige geheilt hat. „Herr, so du es willst, kannst du mich wohl reinigen.“ „Ich will es tun“, antwortet Christus, „sei gereinigt.“ Aus seinem Ich-Willen heraus wendet er sich an den Christus, der auf diesen ausgeprägten Willen des Kranken, gesund werden zu wollen, durch die mit dem „Ich will es tun“ eingeleitete Heilungstat antwortet.

Nach der Heilung fordert Christus von dem Geheilten, über die er erfahrene Wohltat zu schweigen: „siehe zu, sage es niemand.“ Der Anlass zu diesem Schweigegebot war weder die Befürchtung des Christus, im Lande weit und breit als Krankenheiler und Wundertäter bekannt zu werden, noch die Furcht vor den Pharisäern. Als Krankenheiler kennt man ihn schon landauf und landab. Lesen wir nur im Evangelium nach. Die Aussätzigenheilung erfolgte unmittelbar nach der Bergpredigt. „Da er vom Berge herabging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussätziger kam …“ Vor der Bergpredigt heißt es: „Und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande … und heilte allerlei Seuchen und Krankheit im Volke … Und sie brachten ihm allerlei Kranke mit mancherlei Seuchen und Qual behaftet, die Besessenen, die Mondsüchtigen und die Gichtbrüchigen; und er machte sie alle gesund.“ Christus war demnach als Krankenheiler schon weithin bekannt. Furcht vor den Priestern und Pharisäern konnte es auch nicht sein, denn er schickt den Geheilten ja selbst zum Priester, um dort das von Mose vorgeschriebene Opfer zu bringen.

Sollte dieses Schweigeverbot….

Sollte dieses Schweigegebot nicht viel eher eine Kraftprobe für den Geheilten bedeuten, indem er über das eben Erlebte nicht sprechen darf? Ob es viele Leser dieser Ausführungen fertig bringen würden, über ein so großes, beglückendes Erlebnis — hat doch der Aussätzige sein Leben neu geschenkt bekommen — schweigen zu können? Stellen wir uns vor allem vor, dass der Aussätzige ja nicht nur gesund geworden ist, sondern dass er sich ja gerade durch seine Heilung wieder in die Menschen-Gemeinschaft einordnen durfte. In dem Augenblick also, in welchem er wieder mit Menschen in Gedanken- und Erlebnisaustausch treten darf, da gerade soll er schweigen! Das Schweigegebot lässt den Gedanken aufkommen, dass Christus dem Geheilten eine Ich-Bewährungsprobe auferlegt. In der Lage des geheilten Aussätzigen bedurfte es gewiss in ganz besonderem Maße der Fähigkeit des „An-sich-halten-können“, seine Zunge beherrschen zu können.

Wir stehen bei dem Aussätzigen ganz real in der Sphäre des erkrafteten Ich. So ist das Schweigegebot eine Ich-Probe, ein Aufruf an den Geheilten, mit ganzer Willensanstrengung- das Erlebte für sich zu behalten. Schwätzereien und Redereien entspringen doch nur einer Ich-Schwäche. Wir erkennen durch solche rechtverstandenen Hinweise im Evangelientexte, dass wir uns hier beim Aussätzigen wieder in der Region des Ich, der Individualität befinden, wie wir es beim gegenüberstehenden Bilde von der Blindenheilung auch gesehen haben. Selbst die Frage nach dem Schicksal, wie sie dort die Jünger an den Christus richten, wird der Aussätzige täglich im Gebet an seinen Gott gerichtet haben.

Motiv des Auasgetossen seins..

Auch fällt uns auf, dass bei beiden Heilungen, beim Blindgeborenen und beim Aussätzigen, dasselbe „Motiv“ erscheint. Beim Blindgeborenen hören wir zum Schlusse: „Und sie stießen ihn aus.“ Das „Ausgestoßensein, Ausgesetztsein“ ist aber auch die Lebenssituation, in der wir den Aussätzigen gleich zu Anfang vorfinden. Das erste Bild der Südwand greift daher mit seinem Anfangsmotiv das Schlußmotiv der Nordwand auf. Die Ich-Sphäre und die damit verbundene Schicksalsregion ist weiterhin ein beide Bilder verbindendes Doppelmotiv. Außerdem haben wir noch eine andere Parallele. Beim Blindgeborenen sahen wir, wie er, der sich zur Christus-Jüngerschaft bekannte, den Priestern und Pharisäern gegenübergestellt war, die ihre Moses-Jüngerschaft betonten. Der Aussätzige wird von Christus auch zu einem Jünger Mose geschickt: „Gehe hin, zeige dich dem Priester, opfere deine Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie.“ Diese letzte Wendung, die wie eine Herausforderung klingt, erinnert uns an die Situation, in der der geheilte Blindgeborene auch vor den Pharisäern gestanden hat. Beide Male tritt die Welt der alten religiösen Zusammenhänge in der Gestalt der Moses-Jünger auf. Die beiden, der Blindgeborene und der Aussätzige, die sich hoffnungserfüllt an den in die Zukunft führenden Messias wenden, werden den Trägern der vergangenen alten Kultuswelt gegenübergestellt. Der Zeitenstrom, in den das Schicksal des Menschen eingebettet ist, tritt ebenfalls wesenhaft in die Erscheinung. Das Schicksals- und Ich-Motiv vereinigt tatsächlich den doppelten Blick des Menschen, den nach der Vergangenheit und den nach der Zukunft hin. Der Weg in die Zukunft soll unter bewußter Auseinandersetzung mit dem Vergehenden oder durch die Erfüllung des überkommenen Gesetzes vor sich gehen. Christus reißt den Menschen nicht blindlings aus seinen bisherigen Schicksalsbeziehungen heraus. Er löst sie ab, indem er zur Erfüllung des Alten anhält. Ein recht bejahtes Schicksalserleben läßt den Menschen tatsächlich als ein Wesen erscheinen, das nach zwei Seiten hin seine Verpflichtungen zu erfüllen hat. So wird das schicksalstragend Ich im Menschen wahrhaft ein Januskopfartiges Wesen, ein Wesen, das nach zwei Seiten hin blicken kann. Ist es nicht geradezu frappierend, wenn auf den Bildern, an denen wir die schicksalerlebende Ichwesenheit des Menschen als den „geistigen Ort“ der Handlung erkannt haben, beim Blindgeborenen und beim Aussätzigen, beide zweimal dargestellt sind? Das eine Mal nach vorn, das andere Mal nach rückwärts schauend. Wie sollte der Maler mit den ihm zur Verfügung stehenden Gestaltungsmitteln das januskopfartige Wesen, das Ich und die damit verbundene Schicksalsregion noch deutlicher ausdrücken können?

Nun folgen in dem Bilderzyklus noch die drei Totenerweckungen, von denen uns die Evangelien berichten. Es mag auch einmalig sein, dass in einer Reihe von acht Bildern, in denen nur Heilungen, Wundertaten und Totenerweckungen dargestellt sind, alle drei Erweckungen aufgenommen sind. Hätte nicht eine, etwa die des Lazarus, genügt? Stattdessen haben wir alle drei, die auf den ersten Blick doch etwas Gleichartiges wiederzugeben scheinen. Nötigt uns nicht gerade die Tatsache, dass alle drei in den Evangelien erzählten Totenerweckungen nebeneinander zu sehen sind, die Frage auf, ob der Maler damit nicht auch etwas ganz Bestimmtes beabsichtigt, gewollt hat? Fast möchte man annehmen, dass der Schöpfer dieses Bilderzyklus, wenn vier Totenerweckungen im Evangelium stehen würden, gegebenenfalls alle vier nebeneinander gemalt hätte. Wollte er etwa den vier „Inkarnationsvorgängen“ auf der Nordwand vier Bilder auf der Südwand gegenüberstellen, in denen Christus als „Todesüberwinder“ in die Erscheinung tritt?

Fassen wir hier noch einmal kurz das zuletzt betrachtete Bild ins Auge. Ist es nicht der gegebene Auftakt zu den Totenerweckungen? Trägt doch der Aussätzige den Tod, den Sterbeprozess, der seinen Leib auflöst, anschaubar vor seinen Augen. Seine Heilung ist eine gewaltige Tat des Christus, durch die die Todeskräfte überwunden, die Sterbevorgänge unmittelbar aufgehalten werden. Keine andere Heilungstat könnte den Totenerweckungen besser und sinnvoller vorangestellt werden.

VI. Wenden wir uns nun der Erweckung des Jünglings zu Nain zu…

VI. Wenden wir uns nun der Erweckung des Jünglings zu N a i n zu. Im Lukasevangelium lesen wir im Kapitel 7, Vers 11-17 über diese Tat: Man trägt den Toten, den Knaben, den einzigen Sohn seiner Mutter, einer Witwe, zum Tore hinaus, um ihn zu bestatten, während Christus mit den Jüngern sich der Stadt nähert. Es begegnen sich der Zug des Todes und der Zug des Lebens. Viel Volks ist dabei. Wie Christus den Leichenzug und die trauernde Mutter sieht, jammert es ihn und er spricht zu ihr: „Weine nicht!“ Er tritt hinzu, rührt den Sarg an. Die Träger bleiben stehen und er spricht zu dem Toten: „Jüngling, ich sage dir, stehe auf.“ Der Tote richtet sich auf und fängt an zu reden. Und er gibt ihn der Mutter. Dann heißt es abschließend: „Und alle, die dabei waren, überkam eine große Furcht.“ Alle sind verwundert und erschüttert darüber, dass unter ihnen Einer aufgetreten ist, der nicht nur den Naturgewalten gebieten und Kranke heilen, sondern auch Tote auferwecken kann. Soweit die Evangelienschilderung.

Blicken wir nun auf das Bild. Von links her tritt Christus mit den Jüngern auf. Vor dem Christus kauert die in einen dunklen Mantel gehüllte Mutter des Knaben, tief auf dem Boden kniend. Ihr Blick, unterstützt durch die bittende Gebärde ihrer Hände, ist hoffnungserfüllt und vertrauensvoll zum Herrn emporgerichtet. Die eben aus dem Tore heraustretenden vier Träger der Bahre halten auf ihren Schultern die beiden Tragestangen. Große, weiße, mit lichtblauen Faltenlinien durchzogene Tücher hängen von diesen herunter. Eine breite schwarze Borte schließt die Tücher nach unten ab. Wie zwischen den Tüchern schwebend, sitzt der schon aufgerichtete Jüngling. Alle Todesschwere scheint wie weggenommen. Trauer und Schmerz sind aufgehoben. Selbst bis in die Gestalten der Träger ist dies dargestellt. Fast pietätlos wirkt die Haltung des linken vorderen Trägers. Geradezu kokett steht er mit übereinandergeschlagenen Beinen, den rechten Fuß nur eben leicht mit der Spitze aufgestützt, da. Die gespreizten Finger der rechten Hand halten lässig die Tragestange, während der linke Arm herausfordernd in die Hüfte gestützt ist. Fragend, verwundert blickt der rechte vordere Träger zum Knaben zurück. Fast erschrocken und schwerfällig, von dem eben erlebten Geschehen überwältigt, hält der linke hintere Träger sich an der Stange fest, als wollte er das Zittern seiner Knie verbergen. Straff aufgerichtet dagegen, noch die bis eben empfundene Schwerkraft des Toten bis in die tragende Schulter andeutend, steht der rechte hintere Träger da, in sich gefaßt über das vor seinen Augen sich vollziehende Wunder. Ganz verschiedenartig, den vier Temperamenten vergleichbar, stehen sie da. Die vierfältige Reaktionsmöglichkeit der menschlichen Seele spicht sich in den Trägergestalten aus. Der aufgerichtete Sohn schwebt wie der Mittelpunkt ihrer Vierheit darüber. Eine weitere männliche Gestalt, die eine Tasche oder ein Räucherfaß zu tragen scheint, steht noch unter dem Tore. über die Mauer emporragend sieht man am rechten Bildrand den roten, eckigen Turm und das gelbe Haus, während der runde Turm hoch emporgehoben über dem hinteren Leichenträger erscheint. Über den Häusern sieht man in den Innenraum, der durch die nach hinten hochragende Mauer gebildet wird. Die Mauer ist bis zum oberen Rand des ockergelben Hintergrundstreifens heraufgeführt. Dieser Innenraum ist auch, wie beim Aussätzigen-bilde, mit dem betonten Rot ausgefüllt. Das rote Haus ist hinter der Christusgestalt aufgerichtet. Versuchen wir nun den inneren Sinn gerade dieser Szene zu erkennen, so wie sie in der Reihenfolge der Bilder eingeordnet ist. Befinden wir uns hier nicht ebenso in der Welt der „Urbilder“ menschlicher, ja menschheitlicher Geschehnisse, wie wir es beim gegenüberstehenden Bild von der Sturmstillung schon gesehen haben? Es soll aber hiermit nicht negiert werden, was dies Geschehnis als tatsächliches Ereignis für die beteiligten Menschen bedeutet und bewirkt hat. Es soll hier nur ausgeführt werden, was es „auch“ bedeuten kann.

In vorchristlichen Zeiten begegnen wir der Gestalt der Frau, der Witwe, die den Sohn gebären soll oder ihn geboren hat, als Sinnbild für die menschliche Seele. Das Weibliche ist schlechthin der Ausdruck für die Seele. In diesem Sinne finden wir sie auch in der Symbolsprache des echten Märchens. Ist doch auch heute noch die Frau, wo sie sich in ihrem ureigensten Wesens- und Lebensbezirk betätigt, die Hüterin, die Bewah-rerin der Seelenkräfte und -eigenschaften im Menschen. Entwicklungsgeschichtlich, unter` dem Aspekt des Menschheitlichen gesehen, ist sie auch das Bild für die Menschenseele, in deren Schoß der „Sohn“, das Ich des Menschen, im Laufe der Jahrtausende geboren werden sollte und geboren wurde. Im Laufe der vorchristlichen Entwicklung bis zum Beginn der neuen Zeitrechnung hat sich der Mensch vom unpersönlichen zum persönlichen Wesen, zur Persönlichkeit, die ihr Eigensein darlebt, entwickelt. Durch diesen Vorgang hat sich der einzelne Mensch immer mehr aus der Allgemeinheit herausgesondert und sich selbst gefunden. Diese Ich-Entwicklung im Seelenschoße führte etwa zur Zeit des Christuslebens auf der Erde dazu, dass der einzelne seinen Persönlichkeitswillen durch ein „Testament“ über seinen Tod hinaus wirksam werden lassen konnte. Erstmalig ein Testament zu verfertigen, blieb der Zeit des Römertums vorbehalten. Im alten Griechen- oder Judentum ist ein Testament noch undenkbar. Diese Ich-Geburt des Menschen vollzog sich in vielen Stufen der Seelenentwicklung. Die Menschenseele wurde aber nicht nur zur Mutter, sie war auch zur Witwe geworden. Durch das Verstricktwerden in den Sündenfall hat die Seele ihre „Jungfrauschaft“ mit dem „Witwenstande“ vertauschen müssen. Sie verlor den Zusammenhang mit der Vaterwelt. Daher waltet über dem Schicksal des Sohnes die Tragik, dass er in dem „Lebensalter“, in dem er selbst zu den Vaterkräften erwachen sollte, sterben muss. Die zur Witwe gewordene Seele kann den Sohn, das Ich wohl gebären; aber sie kann ihren Sohn nicht mehr zu den Vaterkräften führen, da sie sie selbst verloren hat. Der Christus, der Gottessohn, bringt den Menschen die verlorenen Vaterkräfte wieder. Er kann auch als Einziger dem Sohne im Menschen, dem Ich über die Klippe hinweghelfen. Diesen Vorgang schauen wir urbildlich in der Erweckung des Sohnes der Witwe, so wie es sich im Evangelium bei dem Jüngling zu Nain darstellt, an.

Totenerweckung an der Südwand

Es wird uns die erste Totenerweckung an der Südwand, gerade an diese Stelle im ganzen Bilderzyklus gesetzt, zum realen Ausdruck für Vorgänge, die sich in der Doppelsphäre des Seelenleibes und des Ichwesens abspielen. Auch in jedem einzelnen Menschen wiederholt sich dieser menschheitliche Vorgang immer von neuem. Täglich können wir den „Jüngling zu Nain“ in uns selbst erleben. Die Oberzeller Bilder wollen nicht nur angeschaut, sie wollen erfahren werden. Diese Doppelsphäre des Seelischen und des Ich-haften ist in der Evangelienschilderung wunderbar differenziert dargestellt. Zur Witwe, der trauernden Mutter, spricht Christus das tröstende Wort: „Weine nicht.“ Zum Knaben sagt er, ihn aufrufend: „Jüngling, ich sage dir, stehe auf!“ Die von Schmerz und Trauer aufgewühlte Seele wird getröstet. Das Ich, der Sohn, wird den Todes- und Untergangskräften entrissen, und nachdem ihm die eigene Aufrichtekraft und die zeugende Sprache wiedergegeben ist, der Mutter zurückgegeben Finden wir nicht auch bei den hier einander gegenüberstehenden Bildern; bei der Sturmstillung und beim Jüngling zu Nain verwandte, ja gleiche Motive? Haben wir nicht hier und dort die erschütterte Seele, die angst- und furchterfüllt glaubt, etwas verlieren zu müssen? Hier die Witwe, die den Sohn zu Grabe trägt, dort die Jünger, die glauben zugrundegehen zu müssen. Ist nicht hier und dort Einer, der sich aufrichtet? Hier der Knabe, der Sohn der Mutter, dort der Herr und Meister, der Sohn des Vaters? Hier heißt es nach der vollzogenen Erweckung des Knaben, daß alle, die dabei waren, sich fürchten und Gott preisen und sichfragen, wer der ist, der die Toten erwecken kann? Dort wird gesagt: „und sie fürchteten sich sehr und sie sprachen untereinander: wer ist der, dem Wind und Meer untertan sind?“ Das eine Mal ist es der, der den Tod beherrschen kann, das andere Mal der, dem die Naturgewalten, die Elemente untertan sind. Ein vergleichender Blick auf beide Bilder zeigt uns ganz deutlich den „Ort“, von dem aus das jeweilige Ereignis bewirkt wird, von wo es ausgeht. Bei der Sturmstillung wiesen wir auf das in der rechten oberen Bildecke gemalte grüne Feld hin, aus dem die Windteufel herauswirken. Beim Jüngling zu Nain ist an derselben Stelle der vorhin erwähnte blutrot ausgefüllte Hof, die gleichen Farbzonen umfassend wie das grüne Feld beim Meersturm. Der die beiden oberen Farbzonen umfassende Hof ist der „geistige Ort“, an dem das urbildlich dargestellte Geschehen sich vollzieht. Von dort aus wirkt in diesem Falle das verzehrende Feuer der Todeskräfte. Man kann wirklich immer wieder von neuem überrascht sein von der Exaktheit der Anordnung von Einzelheiten im Bildraum und von der Übereinstimmung der geistigen Vorgänge in denselben Sphären bei den sich gegenüberstehenden Bildern.

VII. Ende des Bildzyklus…Heilung des blutflüssigen Weibes und Erweckung der Yaris-Tochter